时光流转,文明的密码藏在匠人布满老茧的掌纹里,蛰伏于千年不熄的窑火中,回荡在古老歌谣的转音处。这里,每一件器物都承载着山河记忆,每一声吟唱都凝结着族群血脉,每一道纹样都镌刻着文明年轮。

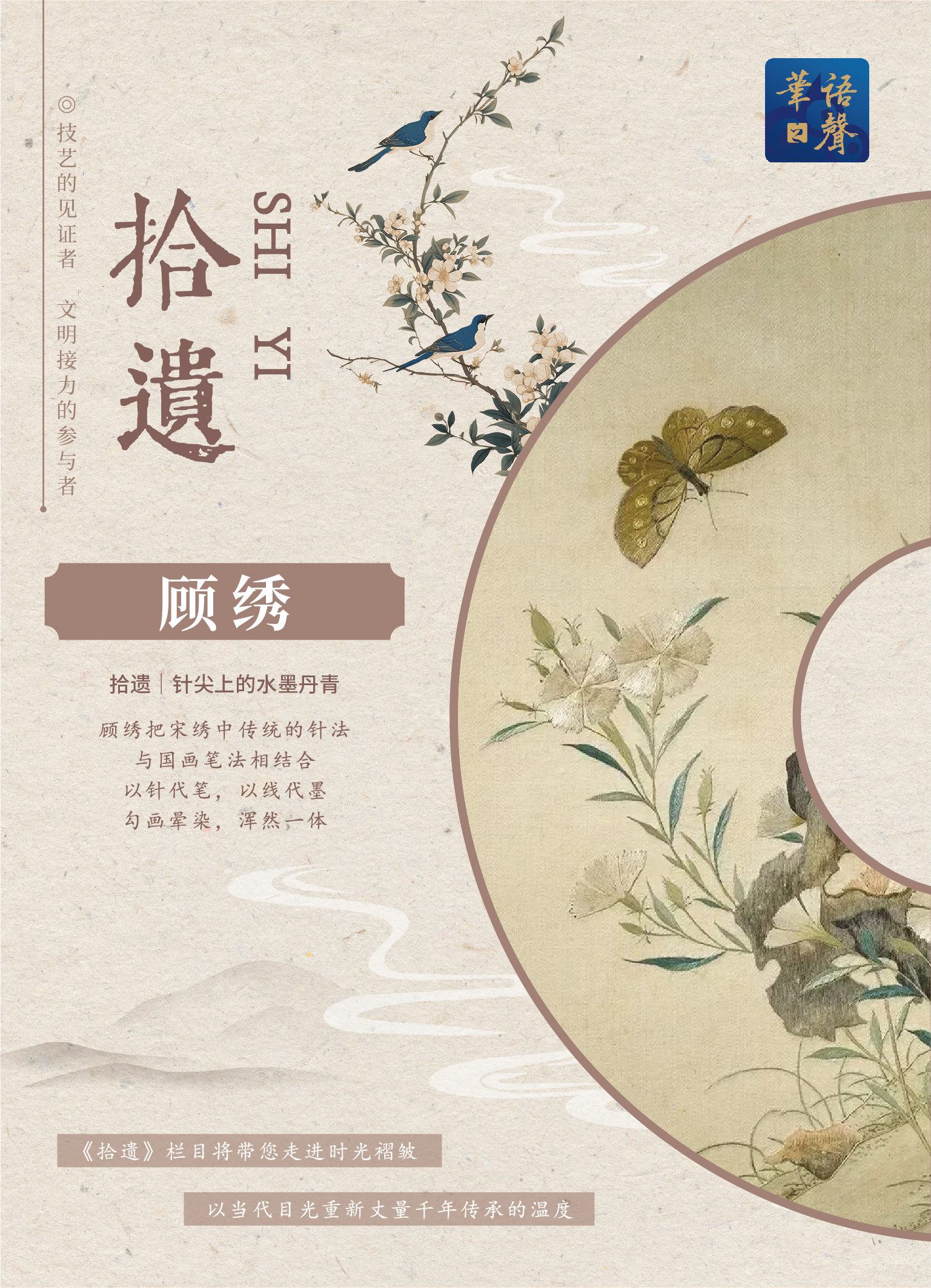

《拾遗》栏目将带您走进时光褶皱,以当代目光重新丈量千年传承的温度。我们不仅是技艺的见证者,更是文明接力的参与者。在这里,让我们与永不褪色的东方智慧展开一场深情对话。

清晨的上海松江,年过七旬的绣娘钱月芳伏在绷架前,将一根桑蚕丝线劈作64缕。银针起落间,北宋米芾的烟雨山水在素绢上渐次浮现,墨色浓淡竟完全由丝线光泽变化实现。这传承五百年的顾绣绝技,正以0.01毫米的精度延续着东方美学的微观奇迹。

顾绣,又称“露香园顾绣”“画绣”,中国传统刺绣工艺之一,其从一开始就有别于苏、粤、湘,蜀四大名绣,它专绣书画作品,成为独特艺术。它把宋绣中传统的针法,与国画笔法相结合,以针代笔,以线代墨,勾画晕染,浑然一体。顾绣,起源于明代上海老城厢的顾氏家族,由明嘉靖三十八年松江府进士顾名世家族缪氏、韩希孟、顾兰玉三位女性创造、发展和传播。它是唯一以家族冠名的绣艺流派,有“绣艺之祖”之称,以技法精湛、形式典雅、艺术性极高而著称于世。

据明代崇祯年间《松江县志》记载:“顾绣,斗方作花鸟,香囊做(作)人物,刻划精巧,为他郡所未有。”其特点主要有三:第一,半绣半绘,以补色、借色见长;第二,用料奇特;第三,运用中间色化晕。韩希孟以这种绣、画结合的方法,穷数年心力摹绣宋元绘画名迹八幅(册页),为世所重。明代松江画派代表人物董其昌对顾绣极为赞赏,称它“精工夺巧,同侪不能望其项背……人巧极天工,错奇矣”。韩希孟创立“画绣”阶段是顾绣发展的初期,绣品多为家庭女红,世称“韩媛绣”,基本用于家藏或馈赠。

韩希孟之后,顾氏家道中落,逐渐倚赖女眷刺绣维持生计,并广招女工,从此顾绣由家庭女红转向商品绣。顾名世的曾孙女顾兰玉得缪、韩之亲授,并将技艺传承下去。据清代嘉庆年间《松江府志》记载,顾兰玉“工针黹,设幔授徒,女弟子咸来就学,时人亦目之为顾绣。顾绣针法外传,顾绣之名震溢天下”。清代道光年间,松江丁佩既精刺绣又通画理,著《绣谱》,于顾绣“心知其妙而能言其所妙者”。“后以仿效者皆称顾绣,绣品肆竟以顾绣相称榜,凡苏属之绣几无不以顾绣名矣。”20世纪初,松江出现了松筠女子职校的顾绣班,现年近九旬的戴明教老人曾为该班学生,她是近半个世纪顾绣在松江的代表性传承人,著有《顾绣针法初探》一书。

四百年擘丝运针,顾绣在时光长河里织就了一部江南文化史诗。从深宅大院到非遗工坊,从摹绣宋元名画到创新文创产品,顾绣始终以针为笔,以线为墨,讲述着中国匠人“守正创新”的故事。