时光流转,文明的密码藏在匠人布满老茧的掌纹里,蛰伏于千年不熄的窑火中,回荡在古老歌谣的转音处。这里,每一件器物都承载着山河记忆,每一声吟唱都凝结着族群血脉,每一道纹样都镌刻着文明年轮。

《拾遗》栏目将带您走进时光褶皱,以当代目光重新丈量千年传承的温度。我们不仅是技艺的见证者,更是文明接力的参与者。在这里,让我们与永不褪色的东方智慧展开一场深情对话。

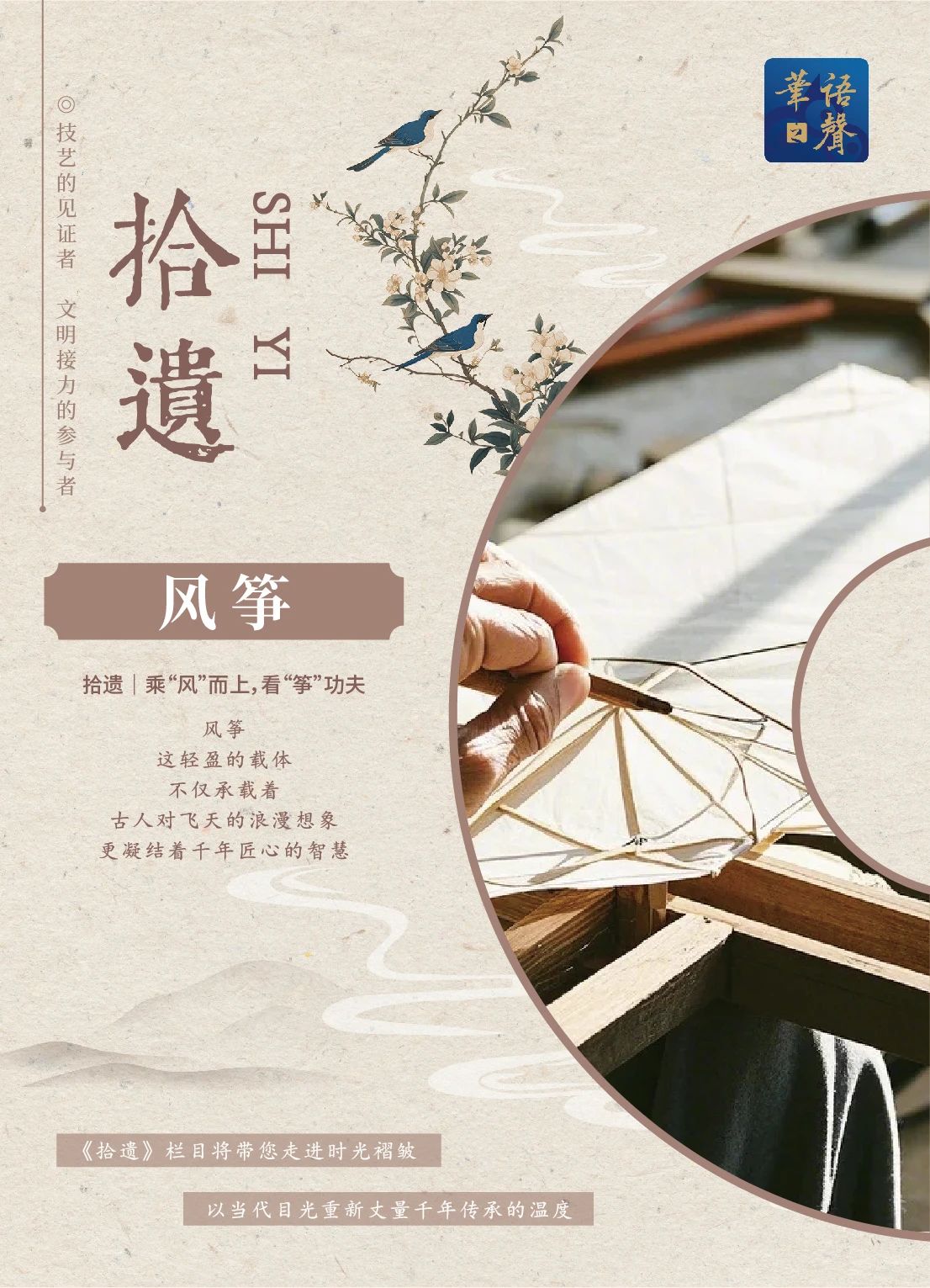

“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”诗人高鼎的这首《村居》几乎成了风筝的“形象大使”。从《清明上河图》中孩童嬉戏的纸鸢,到现代国际风筝节上千米长的巨龙翱翔,这轻盈的载体不仅承载着古人对飞天的浪漫想象,更凝结着千年匠心的智慧。

风筝制作技艺的渊源可以追溯到春秋战国时代。墨子和鲁班以木材制成鸟禽状器械,放之能飞,称为“木鸢”。汉代开始以竹篾扎成鸟禽状骨架,上糊以纸,称为“纸鸢”。后来又在纸鸢上附加竹哨、弓弦,放飞时因风吹而引起哨响弦鸣,声音悦耳,如同鸣筝,故称“风筝”。

在历史上,风筝的用途曾有过多次转换。根据史书记载,风筝的最初功用是用于军事。到了唐代中期,社会进入了繁荣稳定的发展阶段,风筝的功用开始从军事用途转向娱乐,同时由于纸业的发展,风筝的制作材料也由丝绢转而开始使用纸张。风筝逐渐走向民间,类型也丰富起来。宋代,风筝的流传更为广泛。当时由于文人的参加,风筝在扎制和装饰上都有了很大的发展。同时由于社会上对风筝的需求,制作风筝发展为一种专门的职业。

明清时期是中国风筝发展的鼎盛时期,明清风筝在大小、样式、扎制技术、装饰和放飞技艺上都有了超越前代的巨大进步。当时的文人亲手扎绘风筝,除自己放飞外,还赠送亲友,并认为这是一种极为风雅的活动。

中国风筝的独特魅力,首先体现在其蕴含的精密工艺体系。以潍坊风筝为例,国家级非遗传承人张效东家族世代遵循“扎、糊、绘、放”四艺准则。选材需用三年生的慈竹,经蒸煮、阴干后制成仅0.5毫米厚的竹篾;蒙面选用桑皮纸与丝绢的复合材质,既要保持轻盈又要具备抗风强度;图案绘制延续唐宋院体画风,颜料需用矿物原料调配,确保百年不褪色。

从墨子“斫木为鹞”的初始探索,到如今非遗工坊里的数字化设计,中国风筝始终在天地之间勾勒文明的轨迹。