中华五千年文明源远流长,蕴藏着无数博大精深、灿若星辰的非物质文化遗产。换言之,非遗是民族文化的传承和民族情感的纽带。当今时代下的非遗传承,其文化内核也会融入属于当今时代的烙印。在接下来的非遗雅韵系列中,就让我们一同走进非遗,感受其背后的文化底蕴和民族智慧,让更多非遗被看见、被激活、被传承!

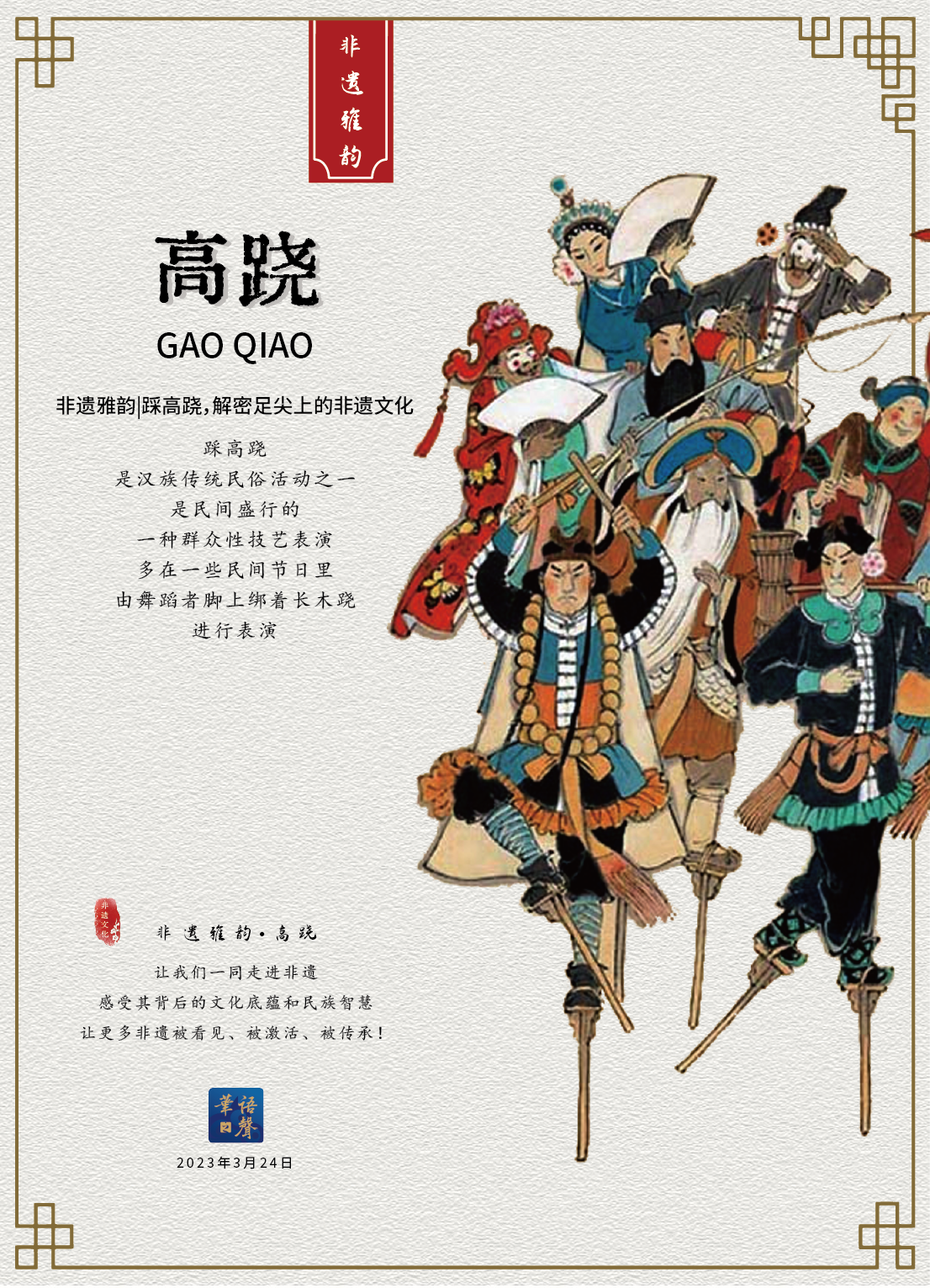

踩高跷,是汉族传统民俗活动之一。踩高跷俗称缚柴脚,亦称“高跷”、“踏高跷”、“扎高脚”、“走高腿”,是民间盛行的一种群众性技艺表演,多在一些民间节日里由舞蹈者脚上绑着长木跷进行表演。踩高跷技艺性强,形式活泼多样,深受群众喜爱。

踩跷艺术颇见功力,对演员要求极高,表演者不仅模仿三寸金莲的步子和形态,还有特为踩跷设计的高难动作,如:踩跷走凳、踩跷过桌、踩跷踢石子等,沿低上高,蹦跳不止,尽显演员高超的踩跷技巧,十分风趣俏皮。

据研究,甲骨文中已经有了关于踩高跷的象形文字。在民间,一提到踩高跷,人们首先想到的是春秋时晏婴的故事。晏婴是齐国宰相,他虽身居高位,一言九鼎,却是身材矮小,其貌不扬。有一次,他奉命出使燕国,燕国国君知道他身材矮小,想羞辱他。于是,在宫中特设了低矮的桌椅,下榻之处安排了短小的床铺。晏婴早已探得信息,不动声色。等到燕王接见时,他特地做了一副一丈高的木桩,绑在腿上,踩着木桩去见燕王。燕王看了,请晏子坐下。晏婴说:“这座太矮,请大王给我安排合适的座位。”燕王只好叫人临时把几个座位摞起来让晏子坐下。有侍从给他倒茶,还要踩着桌子。过了一会儿,晏子问:“不知道大王给我安排了多大的床铺?”燕王听了羞愧难当,只得重新安排。据说从此以后,踩高跷活动就在民间开始了。踩高跷,从古到今就没有间断过。每逢重大节日,人们都喜欢踩高跷。有时候,踩高跷还伴随着打花鼓、打花杆、玩狮子、舞龙灯。

高跷走兽这一民间舞蹈活动丰富了人民群众精神文化生活,增强了人与人之间的团结和谐,同时还体现了当地老百姓祈盼风调雨顺,农业丰收的美好愿望。